Retour à l'accueil > Manif d'art 11 > EN GALERIE

EN GALERIE

L’œil de poisson

ALI EYAL

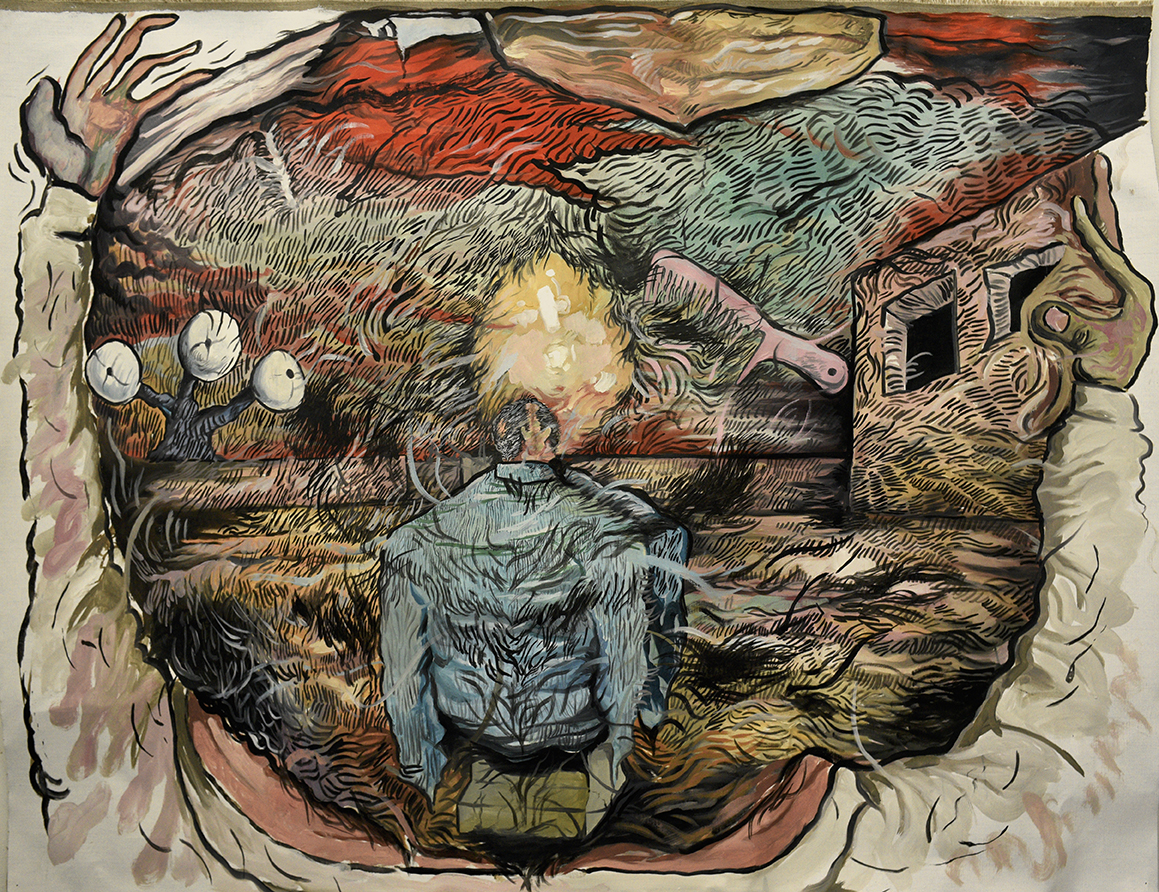

From the Creases of my Eyelid, 2024, techniques mixtes

ŒUVRE EN COURS DE CRÉATION

Aux beaux-arts de Bagdad, puis au programme d’Ashkal Alwan à Beyrouth où débute son exil, Ali Eyal a développé une pratique du dessin par accumulation de traits et superposition de figures et d’écrits. Ces images intriquées comme des broderies se propagent d’une simple enveloppe postale à un mur, d’une table à une toile ou à un décor de performance. Elles véhiculent une fiction familiale où les rôles se partagent entre espaces, objets, personnes et faits historiques. Eyal la conçoit comme une scène de crime dont il crypte les indices. Il ouvre et referme des chapitres sans chronologie ni dénouement. Le contexte irakien, les violences coloniales et intérieures, avec les divisions qui en résultent, cohabitent avec des traces de la formation de son regard – il a vu son premier miroir longtemps après les fresques aux murs de sa maison, et juste avant de découvrir la photographie. L’espace le plus sombre de sa propre tête est une camera obscura où il développe la « zone fertile entre l’éveil et le sommeil », comme l’écrit le commissaire de l’exposition tenue au centre Saw, d’où proviennent certains éléments exposés ici. Cet imaginaire féconde un réel invivable et l’enregistre à la fois, inscrivant des gestes de résistance dans des formes poétiques.

Ali Eyal, A Depiction of Things at The Back of My Head, 2021, Huile sur toile

Maison de la littérature

Barbara Manzetti

PourVoirPays, 2024, Papiers, textes

ŒUVRE EN COURS DE CRÉATION

Un projet qui n’est pas un programme. Un voyage dans et avec la langue française et d’autres langues. Phylactères, bobines, amulettes manuscrites : dans cette installation, l’écriture est à toucher, à lire, à parcourir, à coller, à décoller, à prélever, à porter par-devers soi. Les mots, comme des graines, se prêtent le mieux du monde à cet exercice de circuler entre les personnes, entre les continents, d’un support à l’autre. Entre langues et époques, entre les voix. Comme des germes, ils se prêtent avant tout à l’exercice de contenir. Un son. Un sens. Un fragment de monde. Puis, ils se scindent, sécrètent un bourgeonnement. Ils revivent. On s’allonge dans une phrase. On campe dans l’entrebâillement, entre les temps simultanés des langues des premiers habitants, des langues coloniales, de toutes celles qui viennent rejoindre ce pays. On réveille les mots du sommeil, de l’habitude, de l’usure. Ça agit. Retirant guillemets et parenthèses pour les cendres encore chaudes. Dans l’espace et dans le temps long de son séjour, puis dans celui de la performance, l’écrivaine, performeuse et danseuse, Barbara Manzetti, a été invitée à transporter à Québec une part des expériences recueillies à Saint-Denis, en France, avec des personnes déplacées d’autres pays, continents et langues. Italienne, écrivant en français, elle est venue retrouver la capacité de la multitude des langues.

© Barbara Manzetti, Rester.Étranger, 2021. Photo : Paolo Codeluppi

Centre culturel Morrin Centre

dawit l.petros

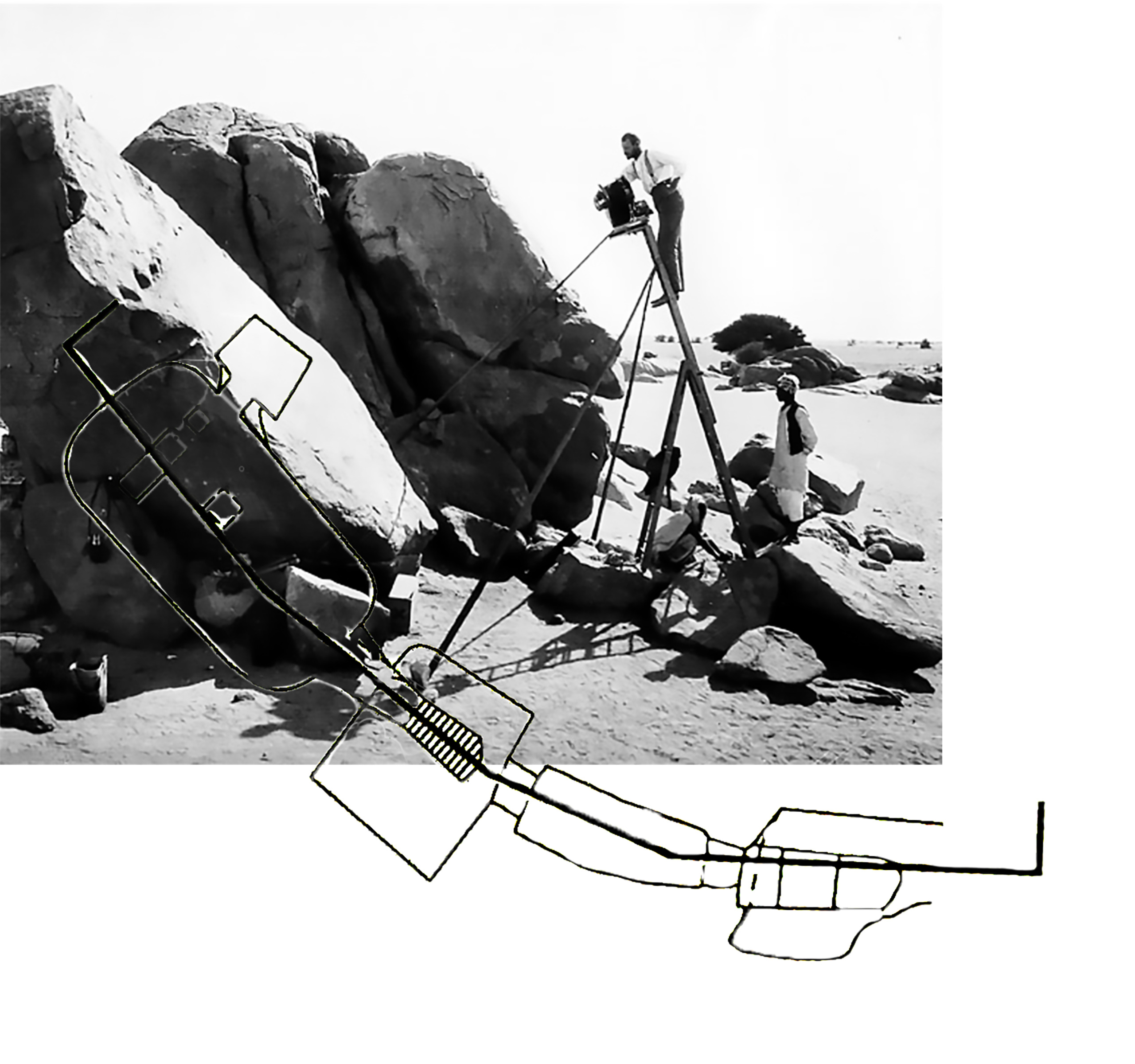

au rythme du nil ou du chameau, 2023

ŒUVRE EN COURS DE CRÉATION

Au rythme du Nil, ou du chameau est une relecture spéculative d’un événement historique précis : une expédition militaire qui a eu lieu en Égypte en 1884-1885. Conduite par les Britanniques, elle comprenait des membres des Premières Nations, des Canadiens français et des Canadiens de l’Ouest. Tous étaient convoyés sur le Nil avec les troupes britanniques par une flotte de baleiniers. L’objectif était Khartoum, capitale de ce qui était alors une province égyptienne sous domination britannique : le Soudan. Son gouverneur général, le général-major Charles Gordon, était alors attaqué par des troupes indépendantistes inspirées par celui que ses partisans nommaient « le Mahdi », Muhammad Ahmad. Les voyageurs venus du Québec et du Canada ont participé à un autre événement de l’histoire coloniale dans l’Ouest canadien : la Résistance de la Rivière Rouge. L’installation s’inscrit directement dans le contexte de la biennale et de sa présentation dans la bibliothèque du Morrin Center. Elle forme un collage spatial associant sons, images et textes. L’élément central est la bande-son, un montage de musique, de voix hors champ issues de films, de documentaires et de lectures de carnets de voyage. Pour explorer des modalités de réveil de l’histoire et de ses traces, ce mixage associe des éléments de contextes culturels hétérogènes.

© Dawit L. Petros

LA CHAMBRE BLANCHE

jannick deslauriers

Cénotaphe, 2023-2024, crinoline, acier, cire d’abeille, vinyle clair

ŒUVRE EN COURS DE CRÉATION

En mentionnant le cénotaphe, un tombeau qui ne contient pas de corps, Jannick Deslauriers personnifie le sommeil et sa disparition. Elle décline la figure du lit sous des formes liées à des contextes précis : lits d’hôpital, de camp, de prison, d’orphelinat et civière. Ils s’assemblent dans une structure marquée par la verticalité, comme si elle tenait debout. Le lit devient prolongation du corps – l’artiste parle de mutilation et de greffe… Alors qu’elle associe la soudure et la couture, des sortes de prothèses ailées rappellent l’échappatoire que le sommeil peut offrir. Des corps libres ou entravés, au repos ou en veille, dans la souffrance ou le plaisir, dans l’intimité ou pas, hantent l’installation.

© Cénotaphe en cours de création. Photo : Neil Hamamoto

L’œil de poisson

julie picard

Cartes-soleil, 2023, série de 12 cartes météorologiques imprimées sur papier de riz 100 g Hahnemühle sans acide, et épingles émaillées à entomologie

Ces cartes météorologiques, publiées par le journal local Le Soleil en 2004, indiquent traditionnellement la température du jour : de l’infrarouge pour les grandes chaleurs à l’ultraviolet pour les grands froids. Julie Picard a sélectionné puis découpé 12 zones, comprenant chaque fois la ville de Québec. Pour la biennale, elle les a numérisées, agrandies et imprimées, passant d’un format miniature à une grande échelle. L’artiste fait ainsi apparaître d’autres frontières, en constante transformation selon les saisons et l’évolution du climat. Ces territoires dépassent les limites politiques et économiques et peuvent surprendre, comme lorsque Québec cohabite avec Los Angeles ou Miami. Par ailleurs, l’impression papier des journaux, longtemps le média de la culture de masse, est aujourd’hui menacée : en 2023 Le Soleil est passé au numérique. La fragilité du papier, matériau principal de l’artiste, s’aligne aujourd’hui sur celle de l’environnement. L’artiste déplie ainsi devant nous quelques enjeux du changement climatique.

REGART

laure tixier

Plaid Houses, 2007-2011, 48 maquettes de feutre

Unités stratigraphiques, 2023, Aquarelles sur papier

Dans cet espace abrité et proche du fleuve, Laure Tixier associe le retranchement et l’enfance. Par contraste avec l’installation extérieure, Suspendre, ces « maisons » sont à l’échelle d’un jouet ou d’une maquette, les couleurs sont vives, les formes souples. La chaleur organique du matériau – le feutre est une agglomération de poils d’animaux – nous invite à nous y projeter et renvoie aux cabanes, comme celles que font les enfants avec des couvertures : ce que l’artiste qualifie de « première fiction d’architecture ». La référence au corps présente dans les deux installations trouve un terrain commun avec les aquarelles au mur. Tixier constitue avec les Plaid Houses un répertoire issu de contextes culturels, géographiques et historiques disparates. Yourte mongole, chaumière bretonne, bâtiment postmoderne ou château fort, ce sont des modèles et leur apparente douceur n’est pas tout à fait inoffensive. L’architecture est loin d’être un simple jeu formel; elle dicte, aux corps qui l’occupent comme aux regards auxquels elle s’expose, des consignes implicites ou pas. Ces bâtiments hétérogènes mis dans une relation d’égalité fictive esquissent une fable sur les communautés humaines et leur volonté de « construire » et planifier leurs habitats, les corps qui les occupent et, par extension, les formes du monde autour d’elles. Parfois, aux dépens de ce monde.

© Photo : Pharoah Marsan

CENTRE D'ARTISTES Ahkwayaonhkeh

Louis-Karl Picard-Sioui

et Teharihulen Michel Savard

Temps et contretemps, 2023-2024, Pierre, bois, fils électriques

ŒUVRE EN COURS DE CRÉATION

À l’aube du monde, l’esprit-tortue féconda la mère des dieux en déposant sous sa couche deux flèches, qu’on retrouve au centre de l’installation. La mère des dieux accoucha ensuite de jumeaux : Iouske’a (l’ordre, le chaud, la régénérescence) et Tahwihskaron’ (le chaos, le froid et la mort), qui sont ici évoqués par deux lits.

Le premier, fait de pierres, froid et rude, rappelle les souffrances causées par Tahwihskaron’, tout en faisant référence aux strendu, les géants de pierre cannibales qu’il a créés. Le second lit, couvert de sapinage, symbolise le sommeil fécond d’une nuit en forêt où règne la régénérescence de Iouske’a. Une bûche de tilleul y fait office d’oreiller, tandis qu’elle constitue selon les mythes une manière de combattre les strendu, tout comme la hache de Skahndawatih. Au centre, une structure de wigwam symbolise le ventre de la Terre mère, premier lieu de repos où est transmis le rythme originel, celui du cœur, du tambour.

Avec leur œuvre, les artistes affirment que par la connaissance des mythes, il devient possible de combattre les forces de l’essoufflement et du froid. Ils rappellent toutefois qu’il s’agit d’une danse, que les deux forces suivent un rythme instauré au début des temps, et qu’elles sont inextricables.

© TEHARIHULEN MICHEL SAVARD, Réciprocité, 2010. Photo : France Gros-Louis Morin

GALERIE DES ARTS VISUELS

magali hébert-huot

Trame - Hatch, 2023-2024, OSB, hydrocal résine polyuréthane, mousse expansée, caoutchouc, stuc

INSTALLATION EN COURS DE CRÉATION

Magali Hébert-Huot compose un paysage de forêt hivernale minimaliste en reconstituant des lames de neige, ou congères, en bois et en stucco, associées à des troncs de sapin comme ceux utilisés dans son installation Abrité - Snug. Certains éléments signalent l’intervention humaine; des agencements entre branches, cordes et pierres évoquent des techniques anciennes de construction de pièges pour la chasse. L’artiste observe avec un humour critique les stéréotypes masculins. Elle reprend certains codes, comme l’utilisation de trophées de chasse en ornementation et la technique d’impression hydrographique, employée pour imprimer des motifs de camouflage sur les armes et les camions. Les artefacts, leur théâtralité, mais aussi la souplesse du caoutchouc et les couleurs fluorescentes représentent la question du genre, particulièrement aiguë dans cette installation. Hébert-Huot déplace, dans le monde végétal et le territoire, des notions liées au corps et aux catégories qu’on lui impose. Le mélange entre éléments végétaux et objets fabriqués crée des tensions entre la reconnaissance du monde tel qu’il est et toute mutation possible. La catégorie du « naturel » ne fonctionne plus, la répartition binaire, culturelle et biologique entre masculin et féminin est caduque. En entreprenant une recomposition queer d’éléments du territoire, Hébert-Huot dérange des modèles culturellement dominants. À nous de trouver notre place.

© Magali Hébert-Huot, Untitled (Stump Noël), 2018, OSB, épinette, floc. Photo : Patrick Harkin

LE LIEU

MARIE-CLAUDE GENDRON

Faire mon lit – Make My Bed, 2024, bois, verre brisé, draps

EN COURS DE CRÉATION

Huit heures par jour, cinq jours par semaine, un mois durant, Marie-Claude Gendron fait et défait un lit. Les deux semaines suivantes, les traces de cette action restent exposées. Les dimensions du lit sont hors norme. À aucun moment l’artiste ne s’y couche. Les périodes de performance sont comptabilisées sur des cartes indiquant ses heures d’arrivée, de départ et de pause, comme un horaire de travail, près de la porte. Un geste domestique et dévalorisé devient l’objet de l’art. Et, contrairement aux actions de maintenance performées par l’Américaine Mierle Laderman Ukeles dans les années soixante, le geste de Gendron prend sa valeur dans sa répétition. En le reprenant sans cesse et chaque jour, l’artiste « performe » un état qui dénote une légère altération de la conscience, un geste maniaque ou compulsif, absurde. Le contexte l’associe directement à des formes de sommeil éveillé. Le lit est la scène d’un abandon, celui des facultés rationnelles, des gestes, la limite des règlements culturels du corps : en théorie. Ici, il annonce un drame. Comme dans un conte cruel, les multiples draps recouvrent des débris de verre. Le matériau installe un espace d’insécurité et suggère un piège et des blessures.

© Courtoisie de l'artiste

ENGRAMME

paul cox

Fragments, 2024, sérigraphie et acrylique sur papier

Faire le plus avec le moins. Paul Cox utilise un petit nombre d’écrans sérigraphiques portant des trames orthogonales qu’il superpose en variant mises en couleur, espacements des trames, masquages, etc. Il amorce ainsi une combinatoire fertile et potentiellement infinie. Il en résulte des « images » qui ne permettent pas toujours très bien de distinguer ce qui est au premier et à l’arrière-plan, un jeu figure-fond, un tissage visuel. La première couche suscite la seconde, et ainsi de suite, un peu comme un jeu d’échecs, jusqu’à ce que les superpositions et leurs éventuelles disjonctions fassent apparaître des formes. L’utilisation des trames suit la logique de l’impression par couches successives, comme dans ses livres, ses affiches, ses estampes ou ses scénographies. Les écarts variables entre les lignes qui composent les trames créent ici ou là des effets de dégradés, de transparence et de modelés, des mélanges optiques. Cette vibration est un rythme, une musicalité chromatique bien connue dans l’histoire des avant-gardes historiques. Enfin, cette forme de peinture où les aplats sont des exceptions évoque une réalité physique précise, la structure dite « lacunaire » de l’atome. L’espace entre le noyau et les électrons est vide et vaste à l’échelle de l’atome (le diamètre de l’atome étant 100 000 fois plus grand que son noyau). Aucune matière n’est continue, mais ajourée, et le monde est donc davantage superposition de trames que d’aplats.

© Paul Cox, Embroideries vue d’atelier, 2023

LA BANDE VIDÉO

RODNEY GRAHAM

Halcion Sleep, 1994, 26 minutes, vidéo à un canal

Halcion Sleep est un plan séquence vidéo noir et blanc qui documente une action performative, à la manière des premiers usages du médium pour la captation des performances des années 60. L’artiste endormi est allongé en pyjama sur la banquette d’une voiture qui circule la nuit. Les lumières de la circulation qui défilent sur les fenêtres arrière font l’effet d’une seconde projection, comme dans la technique hollywoodienne de la transparence. L’absence de son suggère une hallucination, et le sommeil où l’artiste est plongé évoque une autre projection qui nous est inaccessible, son rêve. Halcion est le nom d’un hypnotique à effet rapide, autrefois populaire, aujourd’hui rarement prescrit. Rodney Graham s’en est administré 5 mg dans un motel des environs de Vancouver. Son frère et un ami étaient chargés de le ramener chez lui en ville. S’exhibant en situation d’impuissance totale, Graham détourne à la fois les scénarios du film noir et le mythe de l’artiste-démiurge. C’est la première pièce de Graham avec l’image en mouvement. Elle inaugure de nombreuses œuvres où il se met en scène – dans ses films 16 mm et ses photographies sur caissons lumineux –, tout en évoquant l’histoire du cinéma et celle de la performance, avec un humour caustique.

© The Estate of Rodney Graham

VU

SUZANNE LAFONT

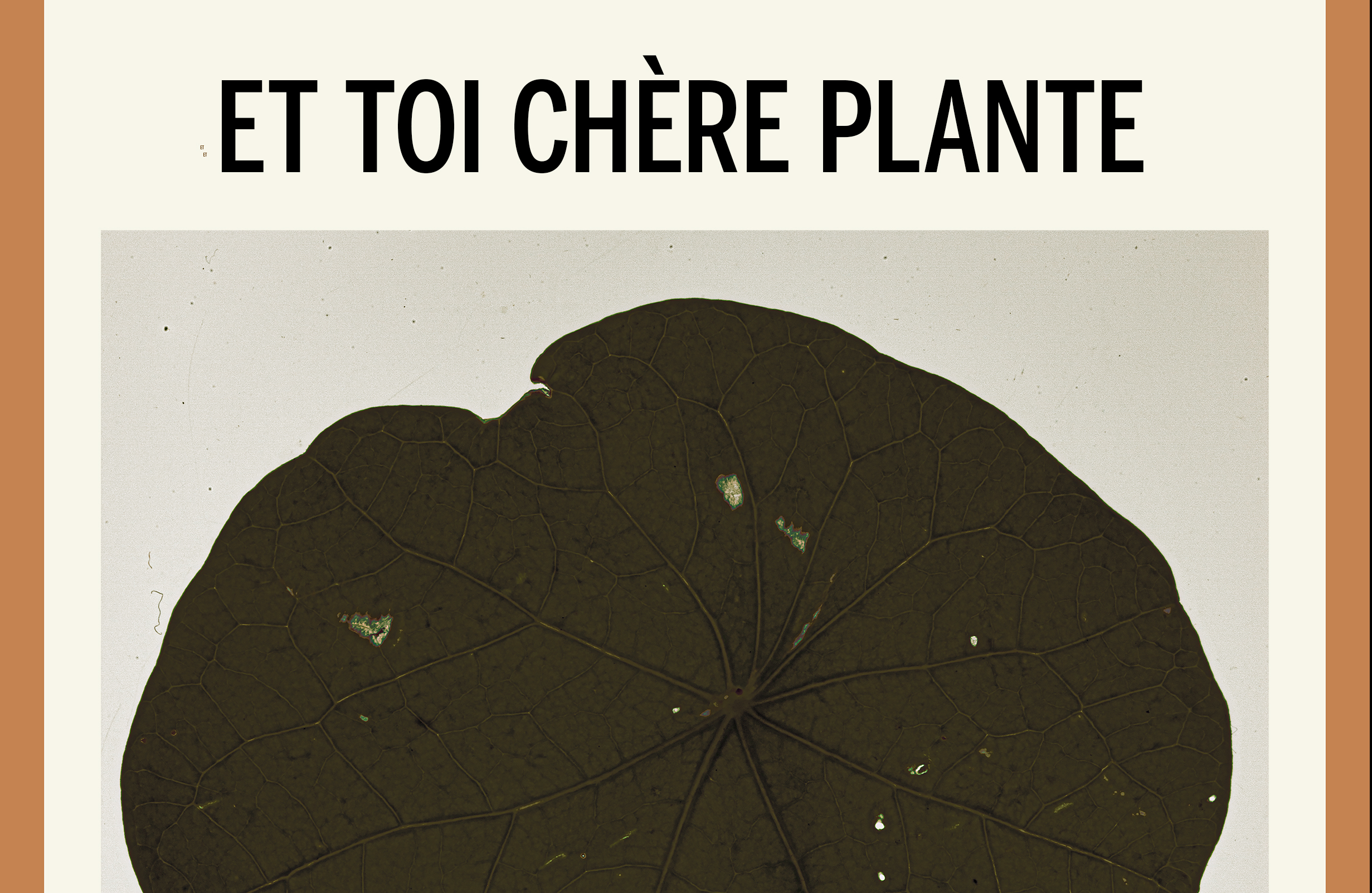

Et toi, chère plante?, 2023, photographie numérique, Impression jet d'encres

Une vingtaine d’images de 230 sur 150 cm font cercle dans le white cube. Toutes sont des photographies de plantes retravaillées : techniquement précises, visuellement dénaturées. Passer à la table lumineuse, agrandir et recadrer chaque fleur ou feuille : le traitement relève d’une métamorphose maîtrisée que le jeu chromatique accentue. Quelques mots les accompagnent. Sur un panneau central, la question : Et toi, chère plante, de quoi es-tu composée? à laquelle chaque image offre une réponse concise. Contrairement à la tradition de l’illustration botanique, le texte n’est pas un équivalent verbal scientifique de l’image. Il n’énonce qu’une des composantes de la plante et l’un de ses dérivés, le plus souvent industriel. Suzanne Lafont s’intéresse depuis toujours aux capacités fictionnelles de la photographie, à la fois geste technique lié à une forme d’exactitude, et expérimentation imprévisible de la lumière. Mis en scène, recadré, séquentiel, scénarisé, habité par des interprètes, le monde qu’elle décrit n’est pas une réplique du nôtre; il le reconstruit avec un humour décapant. Sous des dehors ornementaux, l’herbier dysfonctionnel, avec lequel Lafont opère des variations depuis 2017, se métabolise entre ce que nous voyons et ce que nous lisons. Dans ce passage, il stigmatise des capacités humaines inépuisables et létales d’appropriation et d’exploitation du vivant.

© Suzanne Lafont